耐震診断とは?

耐震診断とは、日本建築防災協会が発行している「2012年改訂版木造住宅の耐震診断と補強方法」に基づき、木造住宅の耐震性を確認する調査です。主に、築年数が経過した住宅が対象となり、地震による倒壊のリスクを数値化して評価します。

耐震診断の流れと費用

対象となる建物

- ・平成12年(2000年)以前に建築された木造住宅

- ・※市町村により昭和56年以前の建物が補助対象となることもあります

- ・木造在来工法2階建て以下

- ・筋交いの記載の図面がある(図面の有無や増改築の有無はご相談ください)

診断費用

延べ床面積150㎡以下の場合:税込 110,000円(※それ以上の場合は別途お見積り)

診断内容

- ・建物の設計図面と実際の建物の状況を照合

- ・床下や天井裏の金物・基礎の構造を確認

- ・全体の劣化状況を確認

- ・専用ソフトにて解析し、「耐震診断書」を作成

診断結果の見方

震度6~7の地震発生を想定し、その家屋の倒壊の可能性を数値化したものです。耐震診断では「上部構造評点」によって、建物の耐震性能を次の4段階で判定します。

| 上部構造評点 | 判定内容 |

|---|---|

| 1.5以上 | 倒壊しない |

| 1.0以上〜1.5未満 | 一応倒壊しない |

| 0.7以上〜1.0未満 | 倒壊する可能性がある |

| 0.7未満 | 倒壊する可能性が高い |

上部構造評点の評価要素について

耐震診断で使用される「上部構造評点」は、主に以下の4つの要素に基づいて判断されます。

| 評価要素 | 内容 |

|---|---|

| 壁の量(強さ) | 強い壁がどのくらい入っているか(耐力壁の量) |

| 壁の配置バランス | 強い壁がバランス良く配置されているか(偏心の有無など) |

| 柱と土台・梁の接合 | 柱と土台や梁がどのようにつながっているか(接合部金物の有無や状態) |

| 劣化状況 | 腐っていないか、シロアリに食われていないか(経年劣化・被害の有無) |

※これらの基準は、建築基準法などに基づき設定されていますが、大きな地震後に見直されることがあります。

〇地盤や基礎は影響しないの?

地盤や基礎は家を支える大切な要素ですが、上部構造評点には直接は含まれません。

ただし、地震時には注意すべき点として、しっかり確認することが重要です。

■ 地盤

地盤は、自治体や民間企業の地盤情報、過去の土地履歴などから確認します。

実は“地名”にも地盤情報のヒントが隠れている場合があります。

- 水にまつわる地名:水・川・泉・橋・田・稲・崎・谷・島

- 水辺の動物・植物:鶴・鷺・鯉・亀・荻・芦・蓮・蒲

- サンズイが付く漢字:池・沼・沢・潟・洲・渚・泥・湘・渡・汲

■ 基礎

基礎については以下のポイントを確認します:

- ① 鉄筋が入っているかどうか

- ② ひび割れ(クラック)がないか

※基礎のひび割れは、建物の耐久性や安全性に大きく影響するため、専門家による確認が推奨されます。

耐震改修のご提案とお見積りについて

診断の結果が1.0以下の場合、耐震改修をお勧めいたします。

※1だった家を1.5にしたいなどのご相談も可能ですが、市の改修助成金は対象外となります。

|

診断書を元に補強案を作成 |

|

|

耐震改修工事費のお見積作成 |

|

上記3点(診断書・補強案・お見積書)すべてを提出し、その後ご請求となります。

診断結果報告書の読み方① 建物概要と主な評価基準

診断結果報告書の最初のページには、建物の基本情報(所在地、構造種別、階数、延べ床面積など)が記載されます。この情報は評価の前提となるため、診断対象の建物がどのような条件かを把握することが重要です。

あわせて、調査時に確認された主な構造的特徴(基礎の種類・劣化状況・屋根や外壁の仕様・接合部の状態など)もまとめられています。これらは耐震性能に大きく影響する要素のため、リフォーム時の参考情報にもなります。

また、耐震性能の評価に用いる基準についても説明があります。ここでは「上部構造評点」によって安全性が判断される旨と、その評点の意味(倒壊の可能性)について、簡単な解説が掲載されていることが多いです。

診断結果報告書の読み方① 建物概要

建物を調査した際の、各調査項目や地域ごとの状況がまとまっています。

| 建物概要 | |

|---|---|

| 建物名称 | サンプル邸診断 様邸 |

| 建築地 | 〇〇県〇〇市 |

| 備考 | - |

| 構法 | 在来軸組構法 |

| 1階構造種別 | 木造 |

| 外壁材種 | 木すり下地モルタル塗り壁 |

| 基礎仕様(1) | 無筋コンクリート |

| 柱頭柱脚接合部(2) | Ⅲ、Ⅳ ほぞ差し、釘打ち、かすがい等 |

| 下屋部低減係数 | 平屋建て もしくは 最上階として計算する |

| 必要耐力計算法 | 精算法(各階の床面積比を考慮した方法) |

| 床面積 | Ⅱ 火打ち+荒板(想定床倍率0.5以上1.0未満) |

| 床仕様 2階 | 71.22㎡(21.54坪) |

| 床面積 1階 | 83.64㎡(23.30坪) |

| 建物階数 | 2 |

| 診断の方法 | 方法1 |

| 低減係数E | 偏心率 |

| 軟弱地盤割増係数 | 1.0 |

| 竣工年月 | 1973年1月(昭和48年) |

| 築年数(劣化低減表) | 築10年以上 |

| 建物重量(3) | 重い |

| 混構造割増係数 | 1.0 |

| 積雪(4) | 0.0 |

| 地域係数Z(5) | 1.0 |

| 形状割増 短編の長さ 2階 | 6m以上 |

| 形状割増 短編の長さ 1階 | 6m以上 |

(4)積雪

雪の多い地域では、あらかじめ定められた係数を用いて雪の重みも耐震計算に加味されます。

積雪量が多い地域ほど、建物の構造強化が必要になります。

(5)地域係数Z

地域係数Zとは、過去の地震活動や被害状況に基づいて都道府県ごとに定められた地震地域係数です。

Z値が高いほど、地震の危険性が高いとされ、構造上の考慮が必要になります。

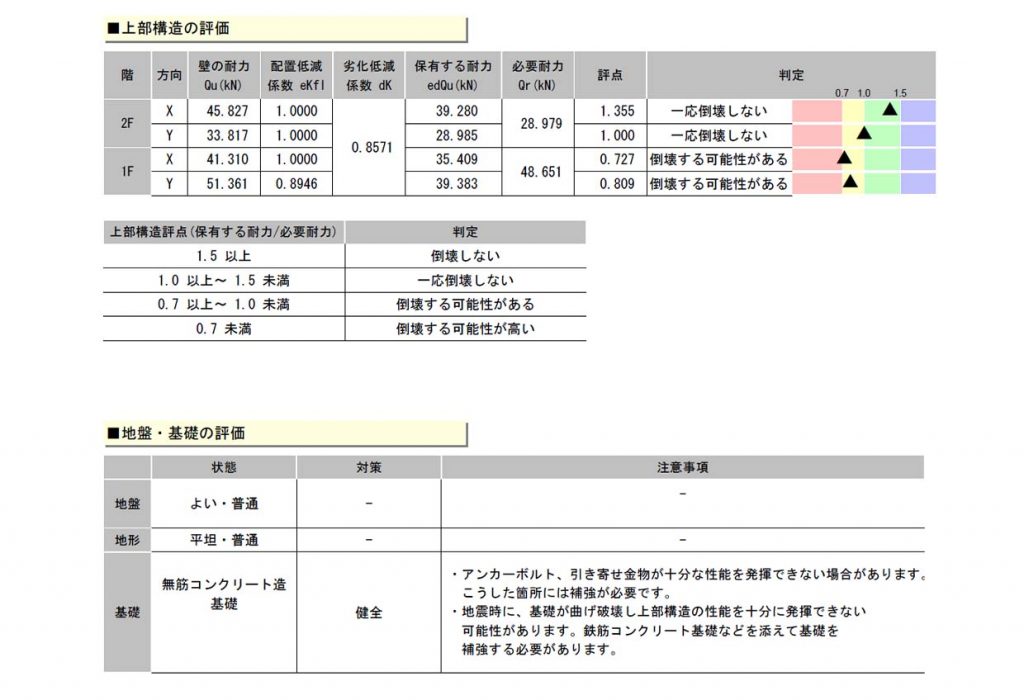

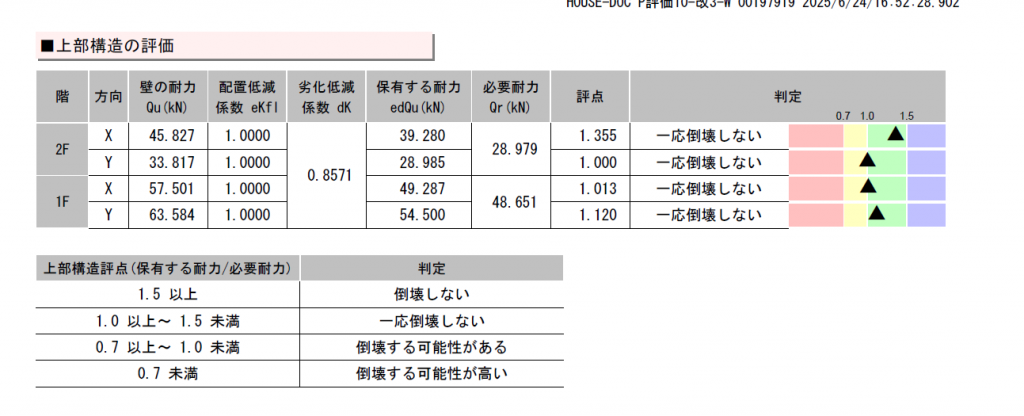

診断結果報告書の読み方② 上部構造評点とグラフ解説

このセクションでは、上部構造評点の内容と、視覚的に示されたグラフの読み取り方について解説します。

上部構造評点は、建物がどの程度の地震に耐えうるかを定量的に示す重要な指標であり、耐震診断結果の中心的な情報です。

各項目の調査結果を数値化し、建物がどのくらいの強さ(耐力)を持っているかを住宅の方向別に算出します。

床面積などから求めた「その家が本来持つべき強さ(必要耐力)」と、壁の量・配置・劣化などから求めた「実際に持っている強さ(保有耐力)」を比較することで、評点を計算します。

たとえば、必要耐力が80、保有耐力が40の場合は、評点は「0.5」となります。

この評点が1.0を下回ると、耐震改修を検討する必要があると判断されることが多くなります。

| 用語 | 説明 |

|---|---|

| 必要耐力 | 建物が本来持っておくべき耐震性能。建物の規模や階数に基づいて算出される「理想値」です。 |

| 保有耐力 | 実際にその建物が持っている耐震性能。壁の量・配置・劣化状況などから算出されます。 |

| 評点 | 保有耐力 ÷ 必要耐力 により算出される数値。評点が1.0以上であれば「倒壊しない」目安とされます。 |

上部構造評点の評価表と計算の流れ

以下の表は、建物の方向別(X・Y)・階層別(1F・2F)に分けて、構造の強さを6つのステップで数値化したものです。

建物が持っている強さ(保有耐力)と、必要とされる強さ(必要耐力)を比較し、最終的な「上部構造評点」を算出します。

| 階 | 方向 | ① 壁・柱の耐力 Qu(kN) |

② 配置バランス eKfI |

③ 劣化度 dk |

④ 保有耐力 edQu=Qu×eKfI×dk |

⑤ 必要耐力 Qr(kN) |

⑥ 評点 edQu/Qr |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2F | X | 34.54 | 1.000 | 0.700 | 24.18 | 44.27 | 0.55 |

| 2F | Y | 37.73 | 1.000 | 0.700 | 26.41 | 44.27 | 0.59 |

| 1F | X | 47.95 | 0.843 | 0.700 | 28.31 | 78.83 | 0.35 |

| 1F | Y | 48.02 | 1.000 | 0.700 | 33.61 | 78.83 | 0.42 |

計算ステップと解説

- 壁・柱の耐力(Qu):各方向にある壁・柱の強さを合計します。

- 配置バランス(eKfl):壁の配置バランスから割り出される係数です。

- 劣化度(dk):経年劣化やシロアリ被害などを考慮して算出される係数です。

- 保有耐力(edQu):Qu×eKfl×dk で計算された、建物が実際に持っている強さ。

- 必要耐力(Qr):建築基準法に基づき、床面積や階数などから求めた必要な強さ。

- 評点(edQu ÷ Qr):保有耐力を必要耐力で割り、耐震性能を数値で評価したもの。

この6項目のうち、各階・各方向で出された評点の中で最も低い値が、建物全体の「総合評価」となります。

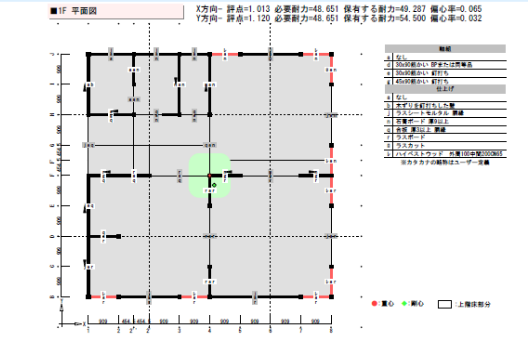

診断結果報告書の読み方③ 平面図と筋かいの評価

診断結果報告書には、建物各階の平面図が記載されており、壁や筋かいがどのような強さで、どこに配置されているかを確認できます。

また、建物の重心(建物の重さの中心)と剛心(建物の強さの中心)の位置関係から、構造バランスを評価します。

■ 剛心と重心の関係

- 剛心:建物の強さの中心(例えるなら支点)

- 重心:建物の重さの中心(例えるなら重り)

この2点のずれ(偏心)が大きいほど、地震時に建物がねじれるように揺れるリスクが高くなります。

■ バランスの評価指標

- 剛心と重心の距離が近い ⇒ 揺れの「ねじれ」が小さい(安定)

- 剛心と重心の距離が遠い ⇒ 揺れの「ねじれ」が大きい(不安定)

また、剛心から重心に向かって線を引き、その先にある円弧(振れ幅の目安)を見ることで、どの方向のねじれが大きいかを視覚的に確認できます。

筋かいの表記について

※筋かいの有無や向き・サイズによって表記が変わります(例:◢②)

| ◣筋かい左上から右下 左の柱頭と右の柱脚に筋かいが取り付いている |

◢ 筋かい右上から左下 右の柱頭と左の柱脚に筋かいが取り付いている |

| ✕ たすきがけ 筋かいがたすきがけに入っている |

▲ 向き不明 筋かいが入っているが向きが不明 |

| ■ 90×90mm以上 柱と同じサイズの筋かい (同寸) |

▌ 45×90mm以上 柱の半分のサイズの筋かい (二つ割) |

| ▍ 30×90mm以上 柱の3分の1のサイズの筋かい (三つ割) |

▎ 15×90mm以上 柱の6分の1のサイズの筋かい (六つ割) |

地震年表と建築基準法の変遷

| 西暦(和暦) | 地震年表 | 建築基準の変遷 |

|---|---|---|

| 1923年(大正12年) | 関東大震災(M7.9) | 1924年 市街地建築物法改正 |

| 1948年(昭和23年) | 福井地震(M7.1) | |

| 1950年(昭和25年) | 建築基準法制定 壁量の規定 | |

| 1952年(昭和27年) | ||

| 1954年(昭和29年) | ||

| 1959年(昭和34年) | 伊勢湾台風 | 建築基準法改正 壁量の強化 |

| 1959年(昭和34年) | 伊勢湾台風 | 建築基準法改正 壁量の強化 |

| 1964年(昭和39年) | 新潟地震(M7.5) | |

| 1968年(昭和43年) | 十勝沖地震(M7.9) | 1971年 建築基準法改正 基礎の布基礎強化 |

| 1978年(昭和53年) | 宮城県沖地震(M7.4) | |

|

1981年(昭和56年) |

1981年 建築基準法改正 壁量の再強化 新耐震木造来宅検証法 |

|

| 1995年(平成7年) | 阪神・淡路大震災(M7.3) | |

| 2000年(平成12年) | 建築基準法改正 | |

| 2001年(平成13年) | 芸予地震(M6.7) | |

| 2004年(平成16年) | 新潟県中越地震(M6.8) | |

| 2005年(平成17年) | 福岡県西方沖地震(M7.0) | |

| 2008年(平成20年) | 岩手・宮城内陸地震(M7.2) | |

| 2011年(平成23年) | 東日本大震災(M9.0) | |

| 2014年(平成26年) | 長野県神城断層地震(M6.7) | |

| 2016年(平成28年) | 熊本地震(M7.3) 鳥取中部地震(M6.6) |

2017年 新耐震木造住宅 |

| 2018年(平成30年) | 大阪府北部地震(M6.1) 北海道胆振東部地震(M6.7) |

各項目に関する規定など

| 西暦(和暦) | 基礎 | 壁の量 | 筋交い | 壁の配置バランス | 接合部 |

|---|---|---|---|---|---|

| 1923年(大正12年) | 1924年 筋交い等の 耐震規定が新設 |

||||

|

1950年(昭和25年) |

8/12 |

筋交いは金物で緊結しなければならないと規定 | 張り間方向、けた行方向に 釣り合いよく配置が規定 |

||

| 1954年(昭和29年) | 底盤のない基礎でもよかった | 1950~ 必要壁量が制定 |

筋交いは金物で緊結しなければならないと規定 | 1957年~柱はかすがいで止める | |

| 1962年(昭和37年) | 12/21 必要壁量の改正 | 1965年~ 平金物が使われ始める |

|||

| 1972年(昭和47年) | コンクリート造又は鉄筋コンクリート造の布基礎とすることが規定 | ||||

| 1981年(昭和56年) | 1985年~ 鉄筋入りの基礎が徐々に広まる |

15/29 壁量が定義された | 1982年頃~ 筋交いプレートが使われ始める |

1982年頃から平金物などの金属が公庫で推奨され始める ▼ 1988年~3階建てでホールダウン金物が使われ始める |

|

| 2000年(平成12年) | 地耐力に応じた基礎構造が規定 | 筋交いのサイズによる筋交いを止める金具が指定 | 壁の配置バランスについて規定 | 強い壁には強さに応じた金物を使用することが定義 |

※平成28年4月に発生した熊本地震では、旧耐震基準(昭和56年5月以前)だけでなく、新耐震基準(昭和56年6月以降、平成12年5月以前)の木造住宅にも多くの被害があったため、新たに耐震性を検証する方法(新耐震木造住宅検証法)が国土交通省より公表されました。

電話をかける

電話をかける 資料請求

資料請求